Arguments

Pourquoi nous nous engageons pour une politique européenne constructive de la Suisse

NEIN zum zerstörerischen Angriff auf den bilateralen Schweizer Weg

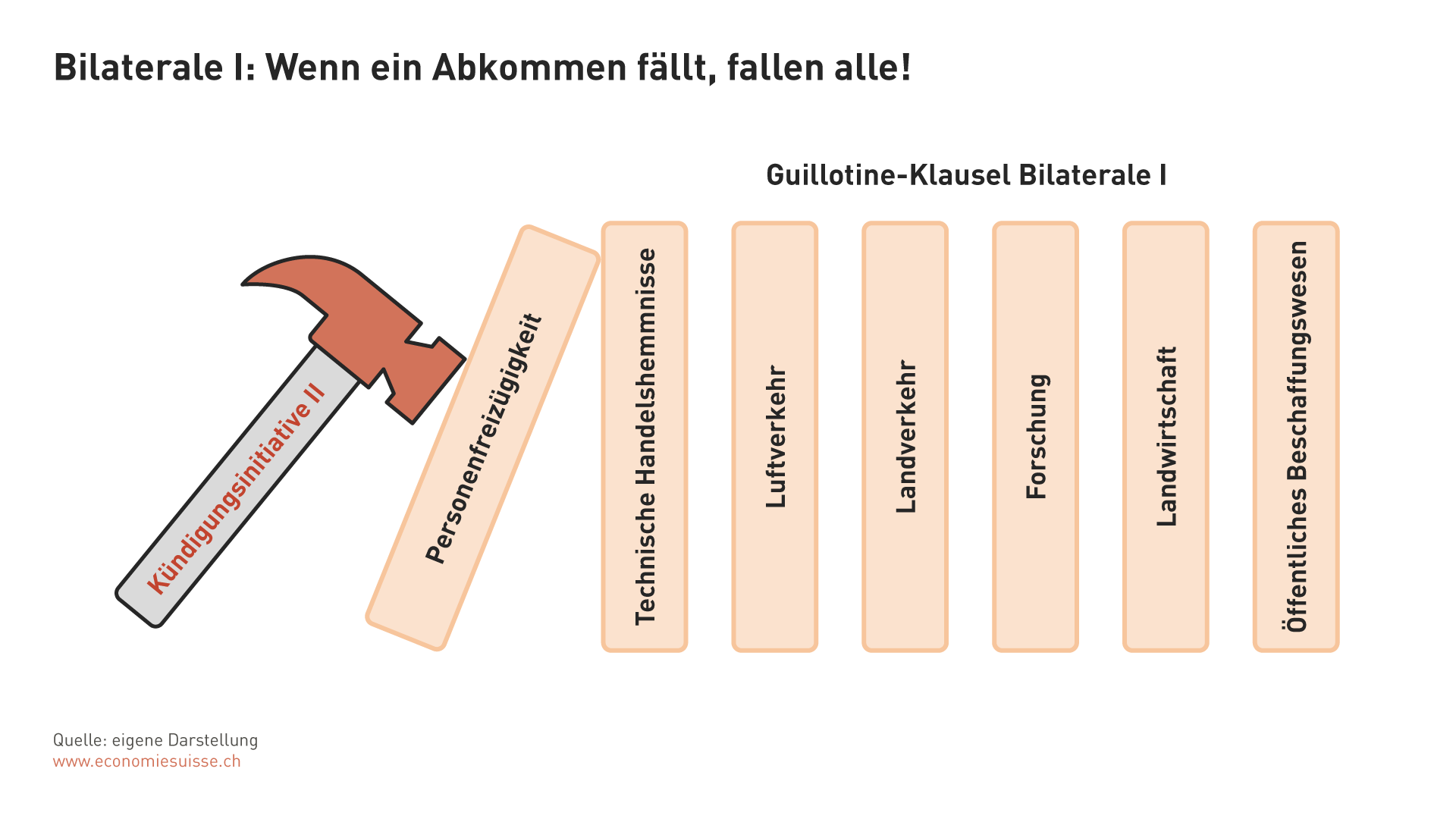

Eine Annahme der Initiative führt wegen der «Guillotine-Klausel» zur Kündigung der Bilateralen I und gefährdet wichtige Abkommen der Bilateralen II wie Schengen/Dublin. Denn mit dem europäischen Binnenmarkt, seinen Freiheiten und wirtschaftlichen Vorteilen ist die Personenfreizügigkeit untrennbar verbunden. Als Teil des bilateralen Wegs sichert sie unseren Zugang zum europäischen Binnenmarkt, dem Heimmarkt vor unserer Haustüre. Der bilaterale Weg ist einzigartig und die Basis der erfolgreichen Schweizer Europapolitik. Wir müssen diesen Schweizer Erfolgsweg weitergehen, statt ihn kaputtzumachen.

NEIN zur planlosen Kündigung – es ist keine gleichwertige Alternative in Sicht

Wer die Bilateralen wegwerfen will, muss überzeugend darlegen, was danach kommt. Mehr als die Hälfte des Schweizer Aussenhandels läuft heute über die EU, geregelte Beziehungen sind deshalb unverzichtbar. Auch ein intensiverer Handel mit anderen Wirtschaftspartnern kann diesen Verlust bei weitem nicht aufwiegen. Der bilaterale Weg hat sich für die Schweiz als massgeschneiderte Lösung jenseits von EU-Mitgliedschaft, EWR-Beitritt und der Isolation erwiesen. Dank den Bilateralen können wir unsere Eigenständigkeit, unsere direkte Demokratie und unseren Föderalismus bewahren und dennoch von den wirtschaftlichen Vorteilen des europäischen Binnenmarkts profitieren. Den bilateralen Weg ohne Alternative zu verlassen, ist für die Schweiz ein Hochrisiko-Experiment, das sich unser Land nicht leisten kann.

NEIN zur verantwortungslosen Destabilisierung in geopolitisch unsicheren Zeiten

Die Eskalation des Handelskonflikts mit immer neuen Zöllen schwächt die Weltwirtschaft. Die USA und China schotten sich zunehmend gegen aussen ab, um sich im Innern zu stärken. Ähnlich verhält sich auch die EU. Sie alle haben grosse Absatzmärkte innerhalb der eigenen Grenzen. Nicht so die Schweiz: Sie verdient zwei von fünf Franken im Aussenhandel. In global derart unsicheren Zeiten sind für sie stabile Beziehungen zum wichtigsten Absatzmarkt für Schweizer Exporte deshalb unverzichtbar. In Zeiten mit Krieg vor den Toren Europas und einem globalen Handelskrieg ist es schlicht verantwortungslos, mit der wichtigsten Handelspartnerin zu brechen.

NEIN zu einem starren Arbeitskräftedeckel, währenddem die Schweiz immer stärker altert

Eine starre Bevölkerungsobergrenze von 10 Millionen Menschen ist willkürlich und kurzsichtig. Damit schaden wir der Schweiz massiv. Schon heute gehen mehr Arbeitskräfte in Pension, als Junge ins Berufsleben eintreten. Die Schweiz ist auch in Zukunft auf Zuwanderung angewiesen, um ihren Arbeitskräftebedarf zu decken und ihren Wohlstand zu erhalten. Die Initiative gefährdet unsere Versorgung mit qualifizierten Arbeitskräften und somit auch die Innovationskraft der Schweiz. Internationale Unternehmen werden sich vermehrt gegen den Standort Schweiz entscheiden, weil hier keine Fachkräfte mehr verfügbar sind. Die Investitionen in den Standort Schweiz gehen zurück, die Produktivität nimmt ab, die Steuereinnahmen sinken und unsere Altersvorsorge wird gefährdet, weil der Anteil der arbeitenden Bevölkerung noch kleiner wird.

NEIN zu längeren Wartezeiten und schlechterer Versorgung

Die Personenfreizügigkeit mit der EU ist Teil der Lösung: Sie hilft, die negativen Folgen der demografischen Entwicklung abzufedern. EU-Staatsangehörige kommen grossmehrheitlich für die Arbeit hierher und sorgen dafür, dass im Ingenieurswesen, im IT-Sektor und in der Industrie weiterhin Innovationen entstehen. Sie helfen mit, dass unsere Spitäler, Pflegeheime, Baustellen, Restaurants, Bauernhöfe und Verkehrsmittel ihren Betrieb aufrechterhalten können. Ohne diese Arbeitskräfte verlängern sich die Wartezeiten im Gesundheitswesen und im Dienstleistungssektor massiv. Der Mangel an Arbeitskräften führt genauso wie der Wegfall wichtiger bilateraler Abkommen zu einer Verteuerung von Waren und Dienstleistungen und zu einer generellen Verknappung des Angebots.

NEIN zu einer isolationistischen Europapolitik, die unsere Freiheiten und Möglichkeiten beschneidet

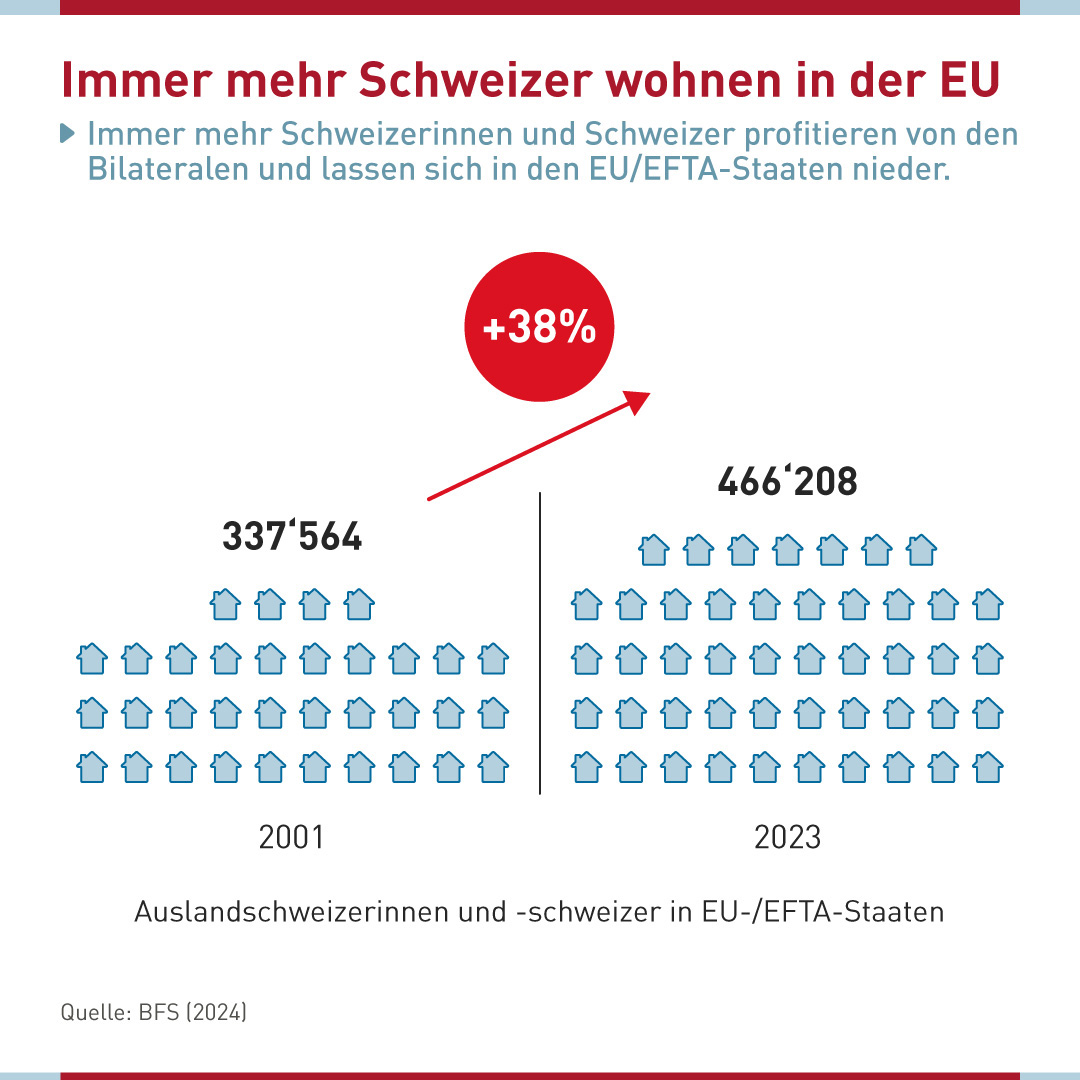

Die Initiative nimmt uns dauerhaft die Freiheit weg, überall in Europa zu lernen, zu leben und zu arbeiten. Denn die Personenfreizügigkeit funktioniert nicht nur vom EU-/EFTA-Raum in die Schweiz, sondern auch in die Gegenrichtung. Fast eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer lebten 2024 in einem EU- oder EFTA-Staat. Jedes Jahr machen Tausende ein Austauschsemester, ein Praktikum oder einen längeren Sprachaufenthalt in einem anderen europäischen Land. Wir alle profitieren vom einfachen Reisen mit unkomplizierten Grenzübertritten dank dem Schengener Abkommen. Nach einem Ja zur Kündigungsinitiative wäre das so nicht mehr möglich.

Arguments

Pourquoi nous nous engageons pour une politique européenne constructive de la Suisse

Die Initiative gefährdet die Personenfreizügigkeit

Die Kündigungsinitiative hat ein klares Ziel: Sie will die Personenfreizügigkeit mit der EU beenden. Damit greift sie direkt einen Grundpfeiler des bilateralen Wegs an. Die Personenfreizügigkeit ist nicht nur zentral für den Zugang zu dringend benötigten Fachkräften, sondern auch Voraussetzung für den diskriminierungsfreien Zugang der Schweiz zum europäischen Binnenmarkt. Die EU hat immer wieder betont, dass es diesen Zugang ohne Freizügigkeit nicht geben kann. Wer das Freizügigkeitsabkommen kündigt, setzt automatisch auch die sechs weiteren Abkommen der Bilateralen I aufs Spiel. Denn sie sind durch die sogenannte Guillotine-Klausel rechtlich miteinander verknüpft. Die Initiative gefährdet also nicht nur die Freizügigkeit, sondern zielt auf den bilateralen Weg insgesamt.

Schengen/Dublin und EFTA-Mitgliedschaft sind gefährdet

Von einer Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens sind weitere Verträge betroffen, beispielsweise Schengen/Dublin (Teil der Bilateralen II). Bei den Verhandlungen über die Teilnahme der Schweiz am Schengen-Raum hatte die EU die Personenfreizügigkeit vorausgesetzt. Das macht Sinn, weil mit Schengen ein gemeinsamer Sicherheitsraum ohne stationäre Personenkontrollen an den inneren Grenzen geschaffen wurde. Zuletzt haben die Schweizer Stimmberechtigten im Mai 2022 die Zugehörigkeit zu Schengen an der Urne deutlich bestätigt. Kein Wunder: Die Abkommen von Schengen und Dublin sind zentral für die Sicherheit der Schweiz. Fallen sie weg, sind Polizei und Nachrichtendienste praktisch blind und von wichtigen Informationen abgeschnitten. Es geht nicht nur um Grenzen und Asyl. Ohne Schengen hat die Schweiz keinen Zugriff mehr auf die Datenbanken des Schengener Informationssystems (SIS), des Visa Information Systems (VIS) und Eurodac. Diese sind für die Bekämpfung von Terrorismus und Kriminaltourismus sehr wichtig und nicht ersetzbar.

Auch von der Kündigungsinitiative betroffen ist die Konvention der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA). Weil sie auf den bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der EU aufbaut, kann sie ohne das Freizügigkeitsabkommen nicht unverändert weitergeführt werden. Als Gründungsmitglied gehört die Schweiz seit 1960 zur EFTA. 33 der Freihandelsabkommen mit insgesamt 44 Ländern und Territorien, über welche die Schweiz heute verfügt, wurden im Rahmen der EFTA ausgehandelt und basieren auf dieser Konvention.

Die Schweiz wird zum Mekka der Asylmigration

Die Kündigungsinitiative würde in der Schweiz ein riesiges Asylchaos verursachen. Falls die Schengen-Dublin-Verträge wegen der Kündigung der Personenfreizügigkeit nämlich wegfallen, würden Zehntausende in den Dublin-Staaten abgewiesene Migranten in die Schweiz kommen, weil sie hier ein zweites Asylgesuch stellen dürften. Der Druck auf das Asylsystem würde somit massiv zunehmen. Zudem könnte die Schweiz keine illegalen Migranten mehr in die Erstaufnahmeländer im Dublin-Raum zurückschicken. Zur Erinnerung: Die Schweiz führt heute drei Mal mehr Personen in die Dublin-Staaten zurück, als sie selbst aufnehmen muss. Das führt auch zu erheblichen finanziellen Einsparungen für die Schweiz.

Massnahmen beim Familiennachzug gefährden die Menschenrechtskonvention

Die Kündigungsinitiative fordert, dass der Bundesrat Massnahmen beim Familiennachzug treffen muss, sollte die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen überschreiten. Damit stellt die SVP das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens infrage, das in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verankert ist, welche die Schweiz 1974 ratifiziert hat. Diese zentrale Errungenschaft, die auch Schweizer Staatsangehörigen den Familiennachzug aus dem Ausland ermöglicht, sollte durch die Schweiz nicht gebrochen werden. Die Wiedereinführung des unmenschlichen Saisonnier-Statuts, das in der Schweiz von 1930 bis zur Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 herrschte, ist keine Option. Ein solcher Verstoss oder gar eine Kündigung der EMRK würde für die Schweiz zu einem massiven Reputationsschaden im Ausland führen.

Breite Allianz für ein NEIN

Der Bundesrat lehnt die Initiative klar ab. Die Initiative gefährdet seiner Ansicht nach den Wohlstand, die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und die Sicherheit in der Schweiz und stellt den bilateralen Weg mit der EU grundsätzlich in Frage.

Diese Haltung teilen:

- Der Bundesrat und das Parlament

- nahezu alle Parteien (ausser der SVP): FDP, Mitte, Grünliberale, EVP, SP, Grüne, Jungparteien

- grosse Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften: economiesuisse, Arbeitgeberverband, scienceindustries, Swissmem, SBVg, Gewerkschaftsbund u.a.

Warum die Bilateralen so wichtig sind

Massgeschneiderte Lösung jenseits von EU-Beitritt, EWR und Isolation

Anders als die übrigen EFTA-Länder (Norwegen, Island, Liechtenstein) hat die Schweiz den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 1992 knapp abgelehnt. Und weil ein EU-Beitritt erst recht nicht mehrheitsfähig war, musste ein anderer Weg gesucht werden, um die Beziehungen zu den europäischen Handelspartnern zu regeln. Erst 1999 konnte man sich mit den damals 15 EU-Staaten auf eine speziell auf die Schweiz zugeschnittene Lösung einigen: die sieben Abkommen der Bilateralen I, die der Schweiz die Teilnahme am europäischen Binnenmarkt ermöglichen. Mit deutlichen 67,2 Prozent haben die Schweizer Stimmberechtigten diesem Vertragspaket im Jahr 2000 zugestimmt. Zwei Jahre später trat es in Kraft und wurde seither um etliche Verträge (z.B. die Bilateralen II mit den Abkommen von Schengen/Dublin) ergänzt und von der Bevölkerung an der Urne immer wieder bestätigt.

Die Schweiz profitiert jährlich in Milliardenhöhe

Im Auftrag der Bundesverwaltung haben Ökonomen von Ecoplan die Studie von 2015 zum Wert der Bilateralen aktualisiert. Ecoplan kommt zum Schluss, dass das Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) ohne Bilaterale I jedes Jahr geringer ausfallen und 2045 um 4,9 Prozent tiefer liegen würde. Zählt man zusammen, wie viel der Schweiz in der Zeitspanne von 2028-2045 an Wirtschaftsleistung entgehen würde, ergibt das 520 Milliarden Franken. Das entspricht in etwa einem Verlust eines halben Jahres BIP (Durchschnitt der Jahre 2028-2045). Rechnet man diesen Verlust auf jeden einzelnen Einwohner der Schweiz um, kommt man auf einen jährlichen Einkommensverlust von durchschnittlich 2500 Franken im Jahr 2045.

Das Forscherteam hat eher vorsichtig kalkuliert – Schwarzmalerei kann man ihnen deshalb sicher nicht vorwerfen. Die Bundesverwaltung geht davon aus, dass der tatsächliche Wert der Bilateralen noch höher anzusetzen ist. Diese Vermutung bestätigt eine Untersuchung von economiesuisse. Der Wirtschaftsdachverband hat sich rückblickend die Frage gestellt, wie viel stärker die Schweizer Wirtschaft dank des Inkrafttretens der Bilateralen gewachsen ist. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass das Einkommen pro Kopf und Jahr in der Schweiz 2016 bis zu 4400 Franken höher ausgefallen ist als im Vergleichsszenario ohne bilaterale Abkommen. 4400 Franken entsprechen einem zweiwöchigen Urlaub in Thailand oder Mexico, einem guten E-Bike oder einem High-End-Fernseher.

Was bedeutet der Wegfall von Fachkräften konkret

Ein Fünftel des Spitalpersonals stammt aus der EU und wird dringend gebraucht! Unsere Spitäler funktionieren nur dank der vielen Fachkräfte aus dem EU-Raum. Rund 20 % des Spitalpersonals in der Schweiz haben ihre Wurzeln in einem EU-Mitgliedstaat – sie sind Ärztinnen und Ärzte ,Pflegende, Therapeutinnen und Therapeuten und mehr. Ohne sie wäre die Versorgung nicht aufrechtzuerhalten besonders angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels im Gesundheitswesen. Die Personenfreizügigkeit schafft Versorgungssicherheit – und ist damit im Interesse aller Patientinnen und Patienten in der Schweiz.

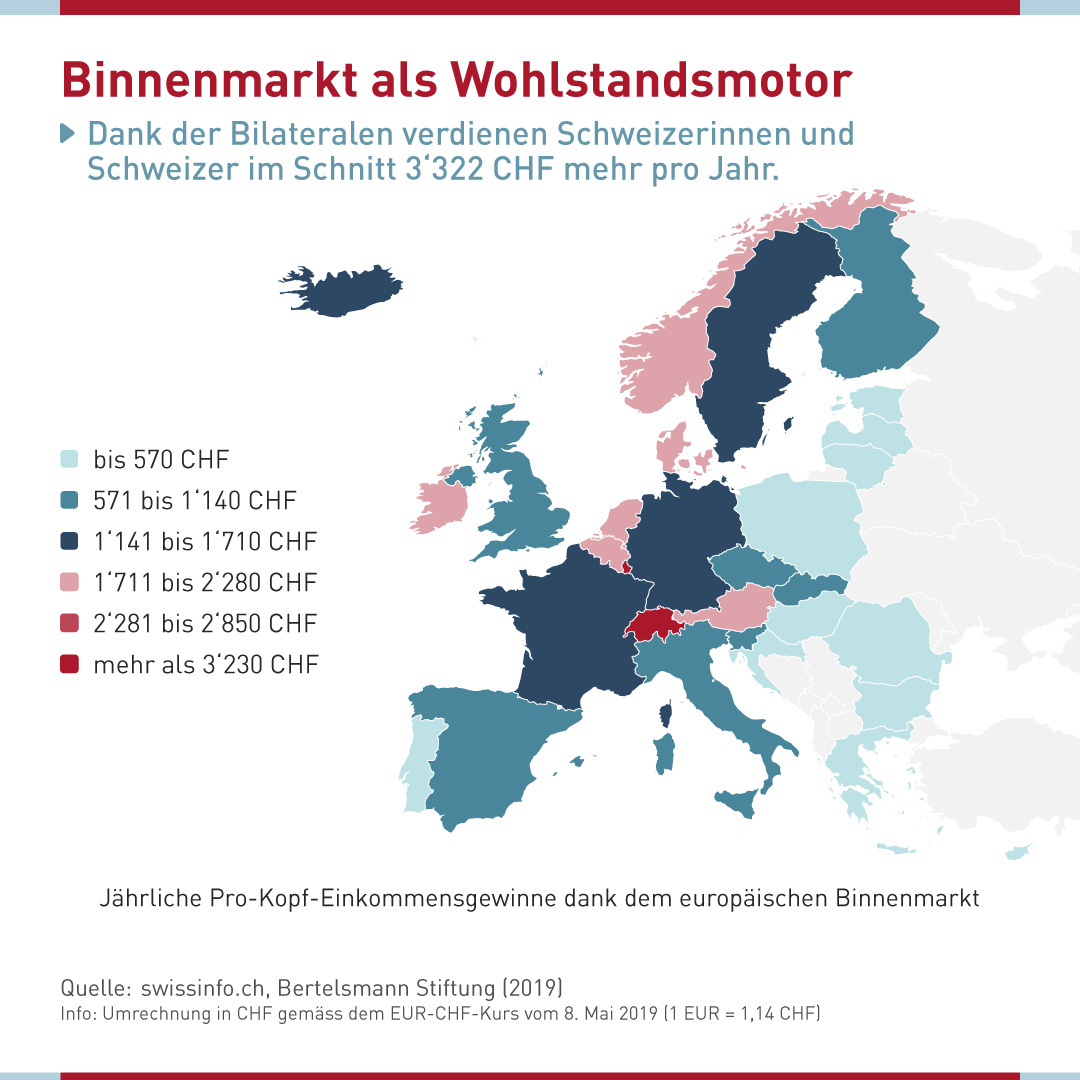

Niemand profitiert so stark wie die Schweizerinnen und Schweizer

Die renommierte Bertelsmann-Stiftung hat 2019 untersuchen lassen, wie sich die Teilnahme am europäischen Binnenmarkt auf das Jahreseinkommen pro Kopf in verschiedenen Ländern und Regionen Europas auswirkt. Das Ergebnis überrascht: Den grössten wirtschaftlichen Nutzen zieht nicht etwa ein EU-Mitglied, sondern die Schweiz mit einem durchschnittlichen Einkommensplus von 3’322 Franken pro Person und Jahr.

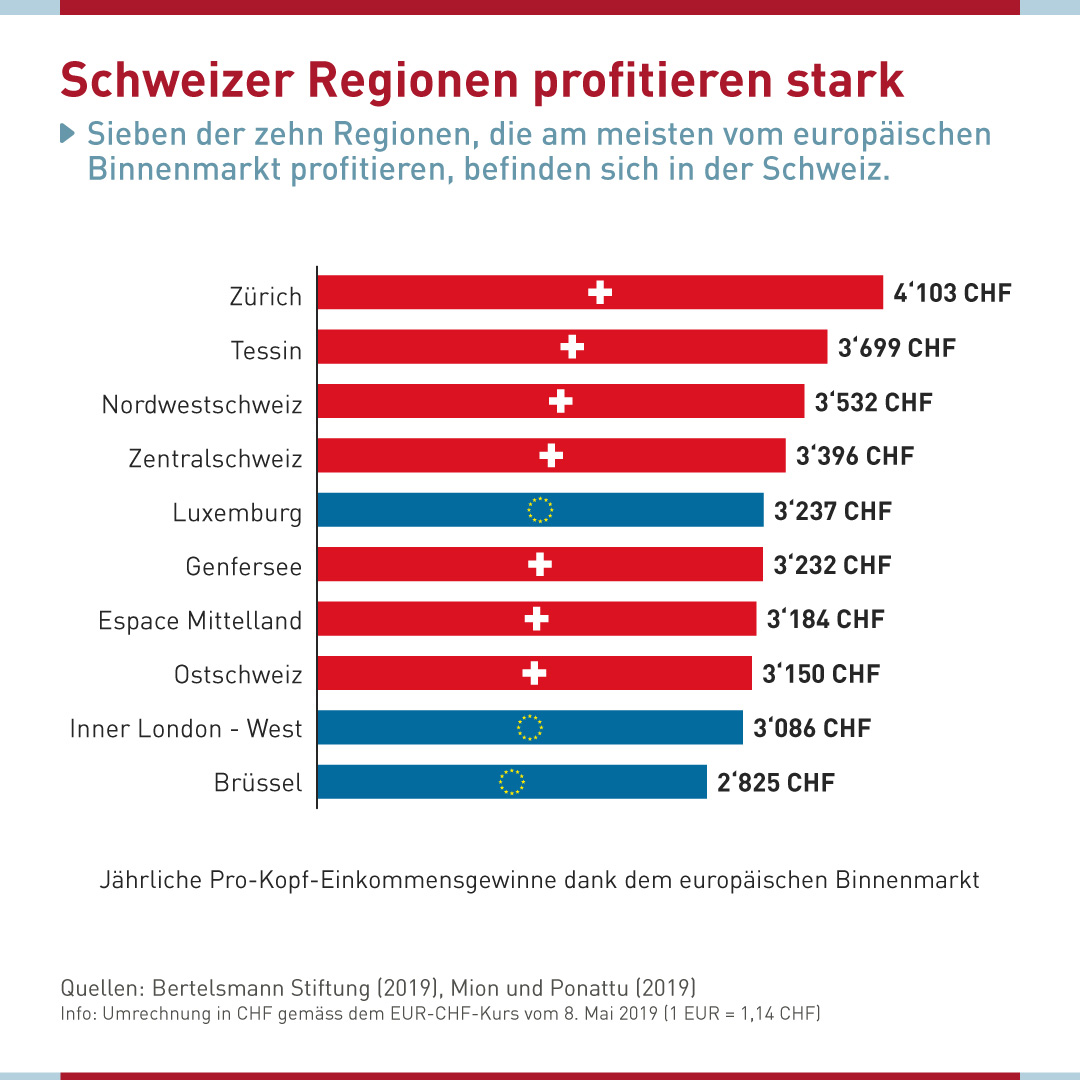

Die Studienautoren sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Effekte auf die rund 300 Regionen Europas analysiert. Auch hier sticht die Schweiz deutlich hervor: Sämtliche Schweizer Regionen gehören zur europäischen Spitzengruppe. Die besten drei Plätze belegen Zürich mit einem jährlichen Einkommensvorteil von 4’103 Franken, das Tessin mit 3’699 Franken und die Nordwestschweiz mit 3’532 Franken. Innerhalb der EU kommt lediglich Luxemburg annähernd in die Nähe dieser Werte.

Die Studie macht klar: Der Zugang zum europäischen Binnenmarkt über die Bilateralen Abkommen ist ein wirtschaftlicher Glücksfall für die Schweiz unabhängig von Region oder Sprache. Der bilaterale Weg bringt Wohlstand, von dem alle profitieren.

Demokratisch immer wieder legitimiert

Seit dem Jahr 2000 wurde der bilaterale Weg in zahlreichen Abstimmungen gestützt zuletzt 2020 mit einem deutlichen Nein zur Kündigung der Personenfreizügigkeit. Zwar sorgte das knappe Ja zur Masseneinwanderungsinitiative 2014 für eine ernste Krise im Verhältnis zur EU, doch auch damals hatten die Initianten beteuert, die bilateralen Verträge nicht zu gefährden. Dank einer vorsichtigen Umsetzung konnte der Schaden begrenzt und die Abkommen erhalten werden. Die Ablehnung der Begrenzungsinitiative (auch „Kündigungsinitiative I“) 2020 mit fast 62 Prozent Nein-Stimmen zeigt deutlich, dass die Bevölkerung hinter den bilateralen Verträgen steht. Dass die SVP nun denselben Angriff erneut an die Urne bringt – einfach unter neuem Namen – ignoriert diesen Volksentscheid und missachtet den demokratischen Willen der Mehrheit.

Die Schweiz braucht die Personenfreizügigkeit

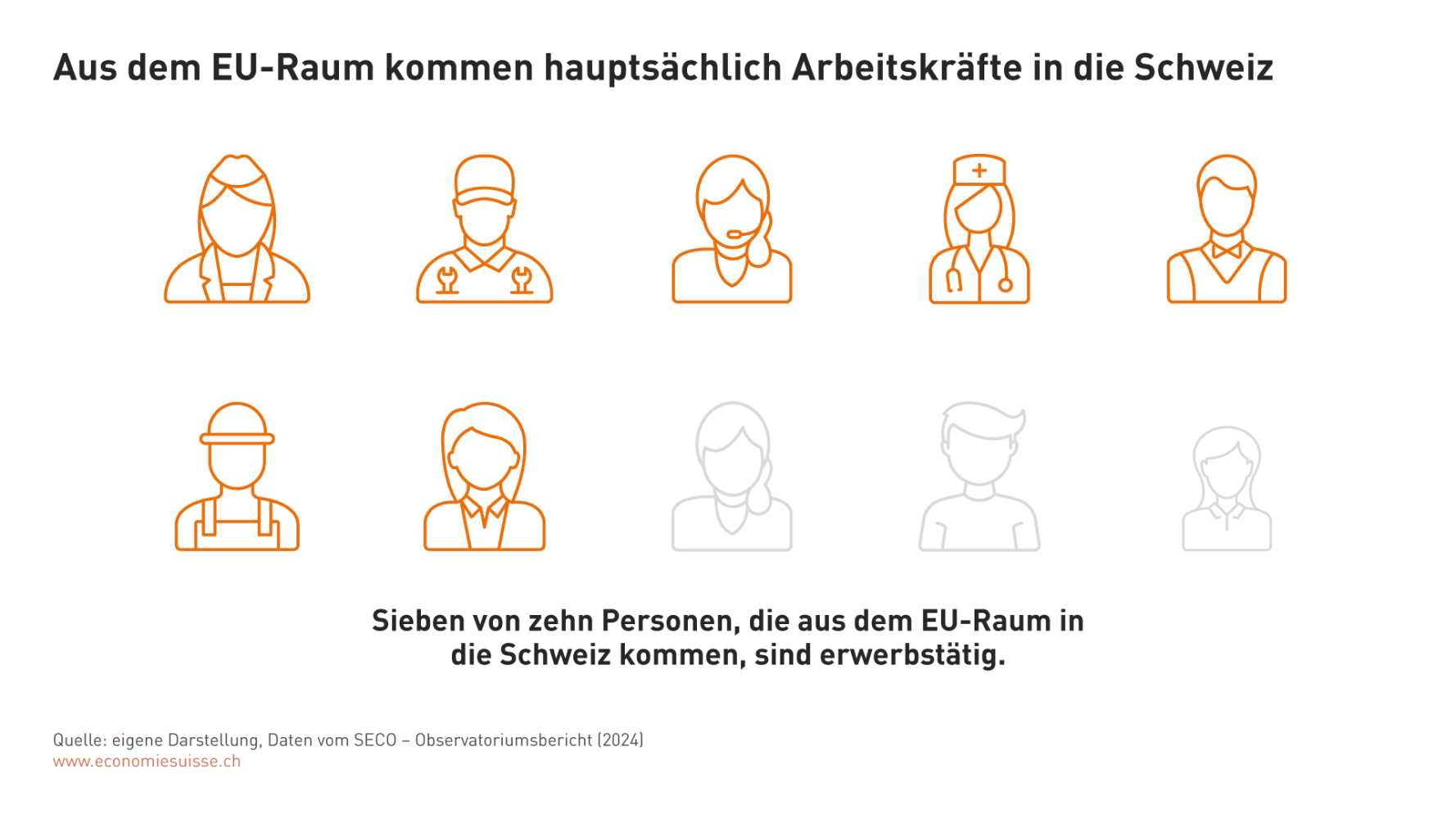

Aus dem EU-Raum kommen hauptsächlich Arbeitskräfte in die Schweiz

Seit dem Inkrafttreten der Bilateralen I werden die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den inländischen Arbeitsmarkt sehr genau beobachtet. Die entsprechenden Statistiken des Bundes zeigen, dass es um den Schweizer Arbeitsmarkt sehr gut bestellt ist. So ist die Erwerbsquote aller 15- bis 64-Jährigen von 2010 bis 2024 von 81,3 Prozent auf 84,1 Prozent angestiegen. Diese Zunahme betrifft alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere aber Zuwanderer aus EU-/EFTA-Ländern und Schweizer Staatsangehörige. Deutsche in der Schweiz waren 2023 zu 89,8 Prozent erwerbstätig, Franzosen zu 86,8 Prozent und Portugiesen zu 85,2 Prozent (Quelle: Schweizerische Arbeitskräftestatistik, SAKE).

Das zeigt: Mit der Personenfreizügigkeit wandern vor allem Menschen in die Schweiz ein, die hier arbeiten wollen und können. Zugleich sind auch die Schweizerinnen und Schweizer immer besser in den Arbeitsmarkt integriert. Mit dem Abkommen wurde zudem die Situation der Grenzgänger deutlich verbessert. Sie sind für viele Firmen in grenznahen Regionen wie zum Beispiel dem Rheintal ein wichtiges Fachkräftepotenzial. Ausserdem sorgen sie für Wertschöpfung im Inland, nehmen die hiesige Infrastruktur aber nur punktuell in Anspruch.

Der Wohlstand pro Kopf hat seit Abschluss der Bilateralen klar zugenommen

Die angeblich schlechte Produktivitätsentwicklung in der Schweiz ist ein Märchen. Sie ist gut – erst recht, wenn man die zunehmende Freizeit und den rückläufigen Arbeitseinsatz aufgrund der demographischen Entwicklung mitberücksichtigt. So haben Produktivität, Wohlstand und Freizeit pro Kopf in der Schweiz in den letzten Jahren stetig zugenommen. Diese positive Entwicklung wurde durch die bilateralen Verträge und die Personenfreizügigkeit begünstigt.

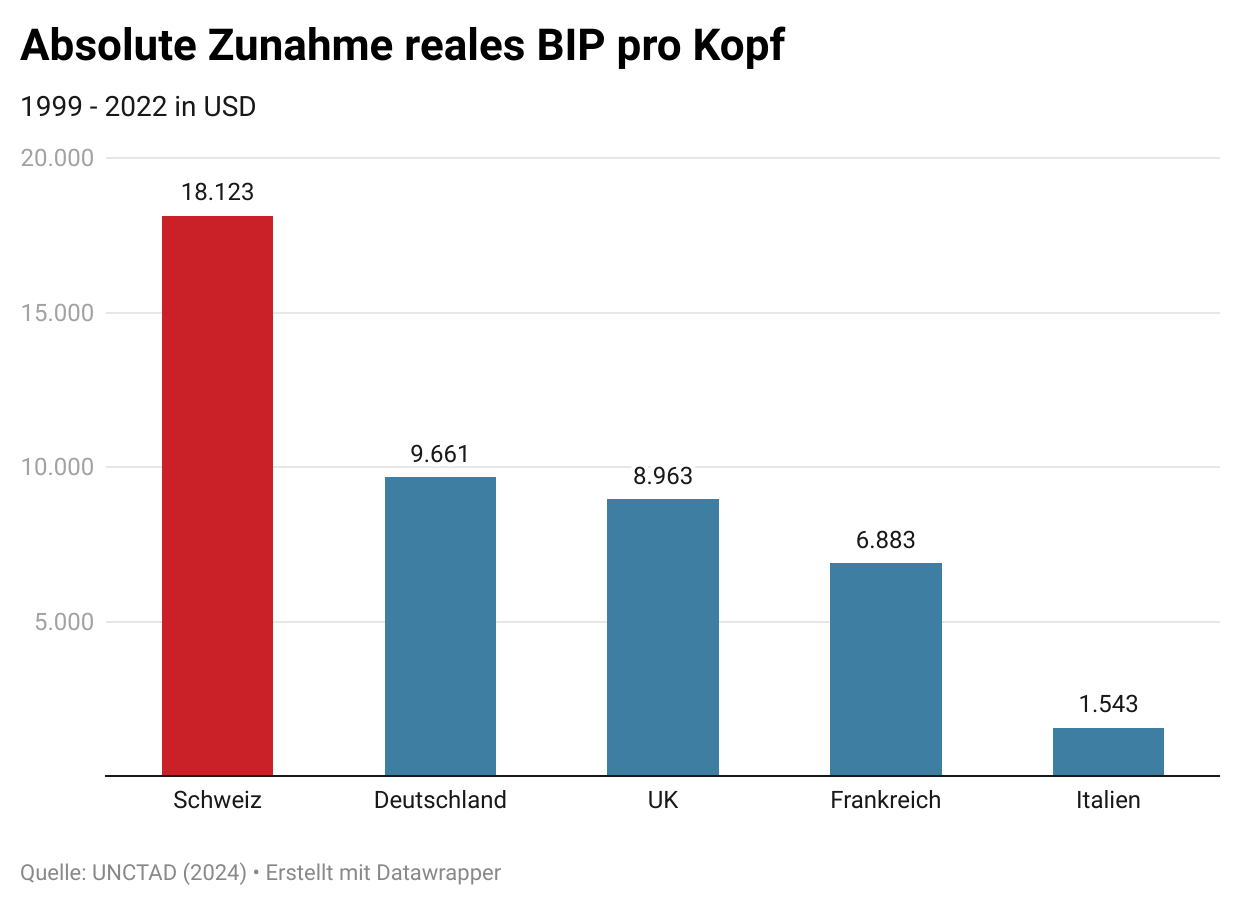

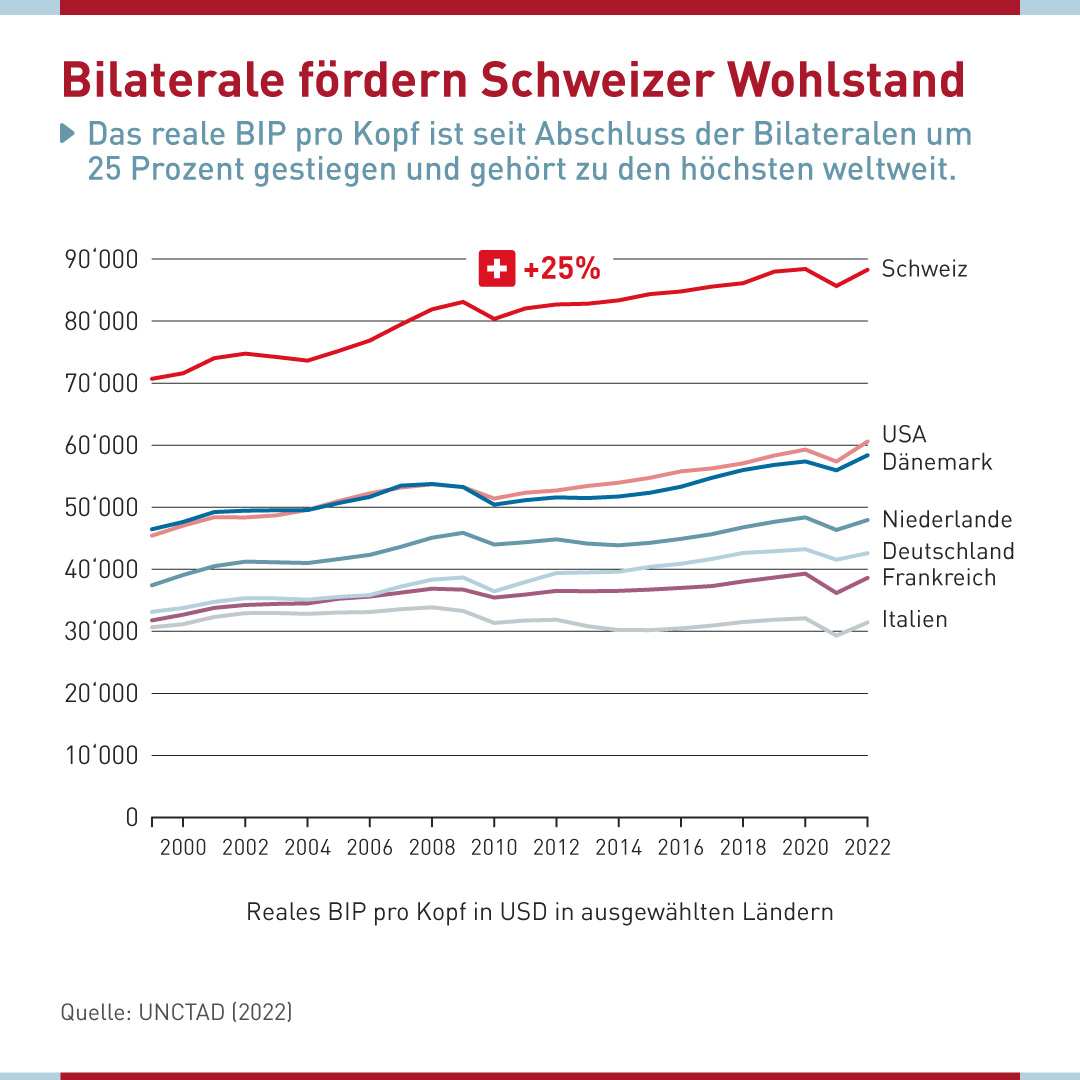

Fakt ist: Die Schweiz wächst nicht nur in die Breite. Seit der Unterzeichnung der Bilateralen I im Jahr 1999 und 2022 ist das reale (inflationsbereinigte) BIP pro Kopf in der Schweiz um 25 Prozent gewachsen. In absoluten Zahlen ist die Bevölkerung pro Kopf im Durchschnitt somit um 18'123 USD reicher geworden. Diese Wohlstandszunahme ist fast doppelt so hoch wie in Deutschland und beinahe drei Mal so hoch wie in Frankreich.

Der durchschnittliche Schweizer Reallohn ist von 2002 bis 2022 um durchschnittlich 0,5 Prozent pro Jahr gestiegen. In den zehn Jahren vor Inkrafttreten der Bilateralen I stiegen die Reallöhne hingegen nur um 0,2 Prozent pro Jahr. Die hiesigen Durchschnittslöhne nehmen auch kaufkraftbereinigt in Europa seit Jahren einen Spitzenplatz ein. Nur in Norwegen und Luxemburg kann man sich mit dem Lohn mehr leisten als in der Schweiz. Auch für Niedrigverdienende sind die Löhne im Vergleich zum Ausland viel höher.

Das FZA ist eine unverzichtbare Ergänzung zu den Schweizer Arbeitskräften

Die Observatoriums-Berichte des Bundes und weitere Studien kommen zum Schluss, dass die Zuwanderer aus dem EU-/EFTA-Raum in erster Linie als Ergänzung zu den einheimischen Arbeitskräften funktionieren. Sie füllen einerseits Lücken in Berufen mit einem eher geringen Qualifikationsniveau (z.B. Bau, Tourismus, Gastgewerbe, Landwirtschaft, Reinigung). Vor allem aber helfen sie, den Fachkräftemangel in spezialisierten Berufsfeldern (z.B. Gesundheitswesen, Informatik, Ingenieurwesen, Industrie) zu lindern. Weil diese Berufsgruppen immer wichtiger werden, zieht die Schweiz heute mehrheitlich Fachkräfte mit einem tertiären Bildungsabschluss an.

Die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften hat es Unternehmen in der Schweiz in den vergangenen Jahren ermöglicht, zu wachsen und neue Stellen zu schaffen. Gemäss einschlägigen Studien führt die Einstellung einer höher qualifizierten Person in einer Firma nachgelagert zur Schaffung von bis zu fünf weiteren Jobs. Die Zuwanderung im Rahmen der Personenfreizügigkeit ist stark arbeitsmarktorientiert. Im Jahr 2023 erfolgten 71 Prozent der Einwanderungen von EU/EFTA-Staatsangehörigen in die Schweiz zum Zweck der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Eine überwiegende Mehrheit der Freizügigkeitszuwanderer verfügt demnach zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz bereits über eine Anstellung. Rund 56 Prozent aller EU-Staatsangehörigen, die seit 2002 mit der Personenfreizügigkeit in die Schweiz gekommen sind, verfügen über einen Hochschulabschluss. Und 54 Prozent arbeiten in Berufsgruppen mit hohen oder sehr hohen Qualifikationsanforderungen. Dass die Initianten trotzdem behaupten, mit dem Abkommen kommen die falschen, ist nichts weiter als eine leere Behauptung. Es ist klar geregelt, dass sich nur in der Schweiz niederlassen darf, wer hier eine Arbeitsstelle hat oder über genügend finanzielle Reserven verfügt, um für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Häufig führen Kritiker der Personenfreizügigkeit zudem ins Feld, dass Zuwanderer aus Europa vor allem ältere Einheimische aus dem Arbeitsmarkt verdrängen würden. Doch die Zahlen zeigen ein anderes Bild: In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen ist die Erwerbsquote zwischen 2010 und 2024 von 68,6 auf 77,8 Prozent überdurchschnittlich stark angestiegen (Quelle: Schweizerische Arbeitskräftestatistik, SAKE).

Zugewanderte aus Europa stützen die AHV

Immer wieder hört man die Behauptung, dass Zuwanderer eine Belastung für die Schweizer Sozialwerke seien. Diese Behauptung ist, was Menschen aus den EU-/EFTA-Staaten und unsere Altersvorsorge betrifft, nicht korrekt. Gemäss den aktuellsten Zahlen (2024) tragen EU-Staatsangehörige 26,3 Prozent zur Finanzierung der 1. Säule (AHV, IV und Erwerbsersatzordnung EO) bei, beziehen aber lediglich 13,4 Prozent der ausbezahlten Leistungen (Quelle: 20. Observatoriumsbericht zum FZA, 2024). Fallen die Beiträge der Erwerbstätigen aus der EU weg, müsste die Schweizer Bevölkerung diese Lücke durch höhere Steuern oder Abgaben kompensieren.

Eine neue Studie im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen zeigt zudem, dass sich die Zuwanderung auch in langfristiger Perspektive für die AHV, IV und EO positiv auswirkt, also auch unter Berücksichtigung des künftigen Leistungsbezugs der eingewanderten Beitragszahlenden. Hauptgrund dafür ist die durch die Zuwanderung verjüngte Bevölkerungsstruktur, die über Beitragszahlungen den ansteigenden Leistungsbezug kompensiert. Bei den EU-/EFTA-Staatsangehörigen ist das Leistungs-Beitrags-Verhältnis deutlich besser, weil sie im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen höhere Einkommen erzielen, ihre Erwerbsbeteiligung grösser ist und sie eine kürzere Zeit in der Schweiz verweilen.

Bei der Arbeitslosenversicherung (ALV) ist das Bild differenzierter. In der Schweiz kann nur Ar-beitslosen-Taggelder beziehen, wer innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 12 Monate lang gearbeitet und somit in die ALV eingezahlt hat. Deutsche Staatsangehörige zahlen mehr ein, als sie an Taggeldern beziehen. Bei Einwanderern aus süd- und osteuropäischen Staaten ist die Bilanz hingegen negativ. Dies hat vor allem damit zu tun, dass sie häufiger in Branchen und Berufen mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit tätig sind. Dabei handelt es sich oft um saisonal befristete Einsätze oder um unqualifizierte Tätigkeiten.

Das letzte Auffangnetz in unserem Land ist die Sozialhilfe. Von ihr beziehen durchschnittlich 2,9 Prozent der Wohnbevölkerung Gelder. Unter den Schweizerinnen und Schweizern liegt der Anteil bei tiefen 1,9 Prozent. Unter den Zugewanderten aus der EU/EFTA ist er seit Jahren sinkend und lag zuletzt bei 2,3 Prozent.

Schweizer KMU sind dringend auf die Personenfreizügigkeit angewiesen

Gerade die exportorientierten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) brauchen für ihre Planung und künftige Investitionen in den Wirtschaftsstandort Schweiz stabile und funktionierende Beziehungen mit der EU. Dies zeigt auch der KMU-Barometer der NZZ: 46 Prozent der 303 befragten KMU-Führungskräfte nennen das ungeklärte Verhältnis zur EU als eine ihrer drei grössten geopolitischen und makroökonomischen Sorgen, rund zehn Prozent mehr als noch 2023. Mehr als zwei Drittel der befragten KMU hat in den vergangenen drei Jahren Mitarbeitende aus der EU eingestellt, drei Viertel von ihnen für hochqualifizierte Tätigkeiten. Als Hauptgrund geben 48 Prozent der KMU an, dass sie diese spezifischen Qualifikationen zwar in der Schweiz gesucht haben, im Inland aber nicht finden konnten. 57 Prozent der Firmen bezeichnen die Personenfreizügigkeit mit der EU als für sie zentral.

Auch Schweizer Staatsangehörige nutzen die Personenfreizügigkeit

Die Kündigungsinitiative nimmt uns dauerhaft die Freiheit weg, überall in Europa zu lernen, zu leben und zu arbeiten. Denn die Personenfreizügigkeit funktioniert nicht nur vom EU-/EFTA-Raum in die Schweiz, sondern auch in die Gegenrichtung. Fast eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer lebten 2024 in einem EU- oder EFTA-Staat. Jedes Jahr machen Tausende ein Austauschsemester, ein Praktikum oder einen längeren Sprachaufenthalt in einem anderen europäischen Land. Wir alle profitieren vom einfachen Reisen mit unkomplizierten Grenzübertritten dank dem Schengener Abkommen. Fällt die Personenfreizügigkeit weg, wäre das so nicht mehr möglich.

Zwischen Arbeitskräfte- und Asylmigration muss klar unterschieden werden

Die SVP vermischt sehr gerne die verschiedenen Formen der Zuwanderung, um Stimmung gegen die Personenfreizügigkeit zu machen. Dabei muss klar zwischen der Arbeitskräftezuwanderung und der Asylmigration unterschieden werden. Der grösste Teil der Zuwanderung von rund 87% in der Schweiz erfolgt im Nicht-Asyl-Bereich. Es handelt sich dabei grossmehrheitlich um EU-Staatsangehörige, die für ihre Arbeit in die Schweiz kommen. Die Asylmigration macht zwar nur 13% der gesamten Zuwanderung aus, bereitet jedoch vielen Menschen in der Schweiz Sorgen, zum Beispiel im Kontext der steigenden Kriminalität. Wer jedoch aus diesem Grund die Personenfreizügigkeit kündigen will, löst keine Probleme, schafft aber zahlreiche neue.

Keine gleichwertige Alternative in unsicheren Zeiten

EU ist und bleibt die mit Abstand wichtigste Handelspartnerin

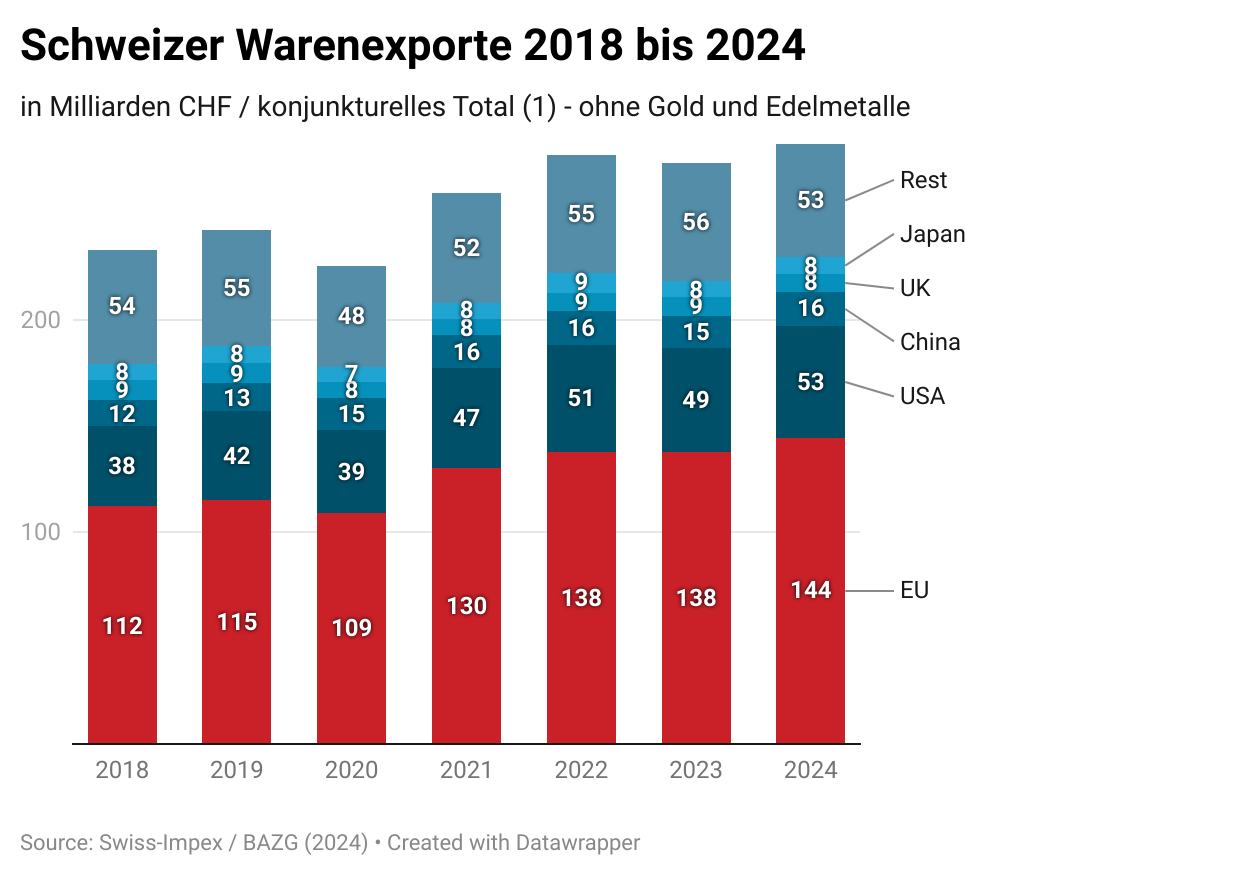

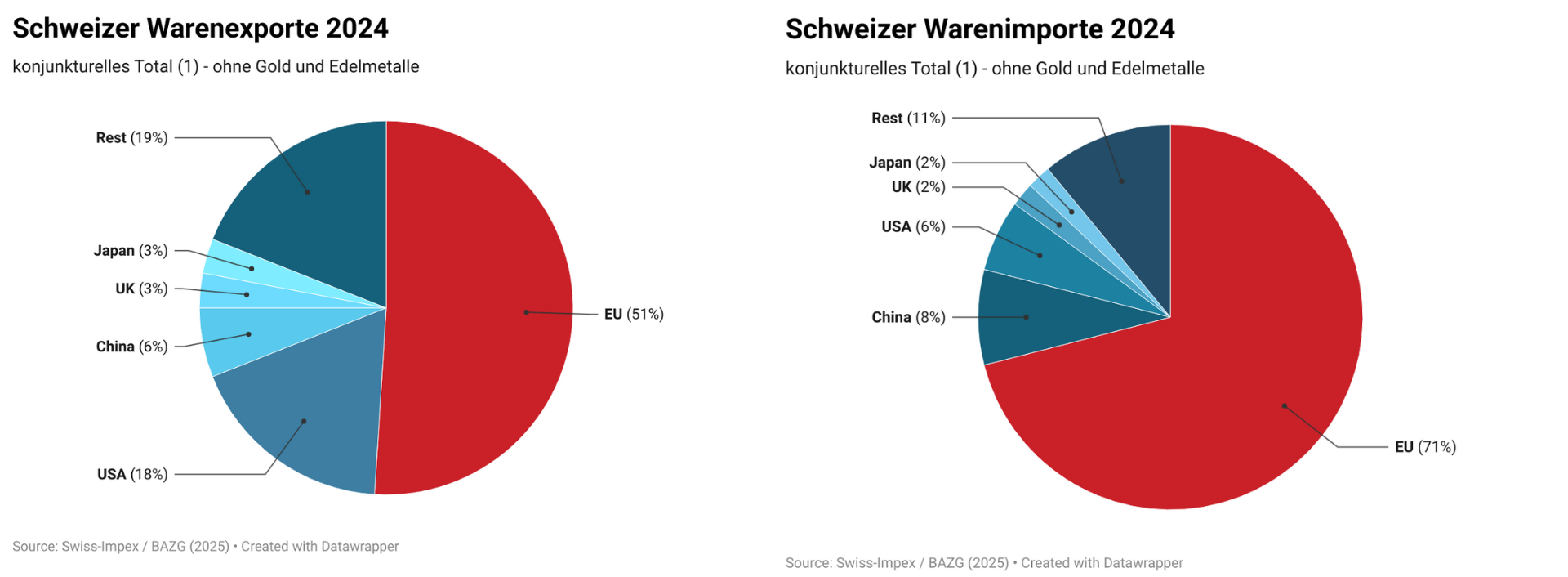

Unser wirtschaftlicher Erfolg ist massgeblich geprägt von unserem Handel mit dem Ausland. Zwei von fünf Franken verdient die Schweiz auf diese Weise. Das ist nur möglich, wenn Schweizer Unternehmen einen möglichst erstklassigen Zugang zu sämtlichen Weltmärkten haben – dazu gehören neben der EU auch die USA, Lateinamerika und die aufstrebenden Länder Asiens. Wer aber behauptet, dass die Schweiz mit verbesserten Handelsbeziehungen zu diesen Staaten einen Wegfall der bilateralen Abkommen mit der EU kompensieren könnte, irrt gewaltig. Die EU ist die mit Abstand wichtigste Handelspartnerin der Schweiz, wie die nachfolgenden Zahlen eindrücklich belegen. Sie wird das auch in Zukunft bleiben.

Die rund 450 Millionen Konsumenten und 32 Millionen Unternehmen im europäischen Binnenmarkt bezahlen heute mehr als die Hälfte unserer exportierten Waren und beziehen rund 40 Prozent unserer Dienstleistungen. Ebenso wichtig für eine Exportnation ist auch der Blick auf die Importe: Wir beziehen rund 71 Prozent unserer Einfuhren aus der EU – und das aufgrund der Bilateralen zu besseren Bedingungen als viele andere Länder. Verschlechtern sich diese, bedeutet das nicht nur, dass für die Schweizer Konsumenten Importprodukte teurer werden. Auch Unternehmen in der Schweiz droht, dass sie nicht mehr zu den gleichen Bedingungen wichtige Vorleistungen importieren können – das hat wiederum einen direkten Effekt auf ihre Wettbewerbsfähigkeit. Denn es verteuert ihre Produkte und Dienstleistungen, wenn sie diese wieder ins Ausland verkaufen wollen. Dass fast zwei Drittel aller ausländischen Direktinvestitionen in der Schweiz aus der EU stammen, belegt ebenfalls, wie wichtig diese Partnerin für den Wohlstand in der Schweiz ist. Der EU-Kapitalbestand hier beträgt 600 Milliarden Franken.

Obwohl andere Staaten in den letzten Jahren teilweise auch höhere Wachstumsraten als die EU aufwiesen, bleibt der europäische Binnenmarkt im Aussenhandel der Schweiz dominant. Das Warenhandelsvolumen mit der EU ist so gross, dass der Handel in absoluten Zahlen noch immer stärker zunimmt als der Handel mit den zweit- und drittwichtigsten Märkten USA und China zusammen. Bei den heutigen Wachstumszahlen wird die EU somit auch 2040 noch immer die grösste Handelspartnerin der Schweiz sein und das Handelsvolumen mit den USA und China übertreffen.

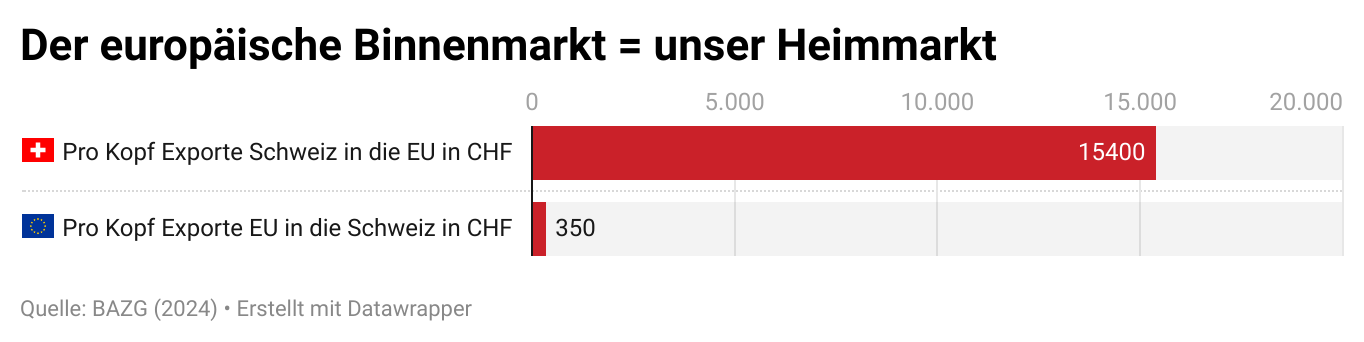

Nachbarregionen sind für die Exportnation Schweiz von grosser Bedeutung

Die Schweiz befindet sich im Herz der europäischen Industrie. Pro Arbeitstag werden Waren im Wert von über einer Milliarde Schweizer Franken zwischen der Schweiz und der EU ausgetauscht. Produktteile und Komponenten überqueren sehr oft mehrfach die Grenze. Speziell die Regionen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schweiz nehmen einen gewichtigen Stellenwert in unserem Aussenhandel ein. Betrachtet man unser Handelsvolumen, dann sind Baden-Württemberg und Bayern beinahe so wichtig wie China, unsere französischen Grenzregionen wichtiger als Japan und die italienischen Grenzregionen wichtiger als Indien. Die EU würde eine Verschlechterung der Handelsbeziehungen mit der Schweiz denn auch besser verkraften als umgekehrt: Pro Einwohner verdienen wir mit Güterexporten in die EU rund 15'400 Franken, die EU umgekehrt aber nur 350 Franken. Der Grund dafür liegt im grossen europäischen Binnenmarkt, der inzwischen unser Heimmarkt geworden ist.

Keine Hochrisiko-Experimente in geopolitisch unsicheren Zeiten

Wenn die letzten Monate eines auf erschütternde Weise gezeigt haben, dann dies: Vermeintliche Gewissheiten wie stabile transatlantische Beziehungen und traditionelle Bündnisse geraten zu-nehmend ins Wanken. Multilaterale Institutionen werden immer stärker in Frage gestellt und der regelbasierte Handel durchläuft eine der grössten Krisen seit Ende des zweiten Weltkriegs. Es herrscht nach wie vor Krieg vor den Toren Europas. Die USA haben mit dem Zollhammer eine fatale Eskalationsspirale in Gang gesetzt, deren schädlichen Folgen für uns alle noch nicht beziffert werden können. Kurz: Die Unsicherheit ist gross. Die «Rule of Power» ist auf dem Vormarsch und die «Rule of Law» auf dem Rückzug. Abschottung und Industriepolitik erleben eine neue Blütezeit. Europa steht vor riesigen sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen – und mittendrin liegt die Schweiz.

Unser Land kann sich diesen geopolitischen Entwicklungen nicht entziehen und unsere geographische Lage bleibt unverrückbar. Mit der Kündigungsinitiative geht die Schweiz ein grosses Risiko ein. In unsicheren Zeiten mit einem globalen Handelskrieg, Angriffskriegen unweit unserer Haustüre, zunehmenden geopolitischen Spannungen und einem schwächelnden Multilateralismus sind stabile und funktionierende vertragliche Beziehungen zur wichtigsten Handelspartnerin für den Wohlstand und die Sicherheit in der Schweiz absolut unverzichtbar. Ein Bruch mit der wichtigsten Handels-, Sicherheits- und Wertepartnerin ist in so einer Situation schlicht und einfach verantwortungslos.

Ein Freihandelsabkommen allein wäre ein grosser Rückschritt

Die Initianten der Kündigungsinitiative behaupten, die bilateralen Verträge könnten durch ein um-fassendes Freihandelsabkommen ersetzt werden. Doch die Schweiz hat die bilateralen Verträge in den 1990er-Jahren genau deshalb ausgehandelt, weil ein Freihandelsabkommen allein den Bedürfnissen der Schweizer Wirtschaft und Bevölkerung bei weitem nicht genügend Rechnung getragen hätte. Freihandelsabkommen erleichtern den Marktzugang, indem sie zum Beispiel Zölle abbauen. Sie regeln aber nicht, dass Schweizer Produktstandards gleichwertig sind mit jenen der EU und deshalb Schweizer Produkte nicht doppelt geprüft werden müssen. Auch bräuchte es für Schweizer Gemüse und Früchte wieder Grenzkontrollen und separate Zeugnisse. Dass Schweizer Flugzeuge so frei wie heute EU-Flughäfen ansteuern können, wird mit einem Freihandelsabkommen ebenfalls nicht garantiert. Kurz: Allein mit einem Freihandelsabkommen verliert die Schweiz den hindernisfreien Zugang zum wichtigen europäischen Binnenmarkt.

Ein teures und ineffizientes Kontingentsystem senkt die Zuwanderung nicht

Die Kündigungsinitiative lässt offen, wie die Zuwanderung nach einer Überschreitung des Grenzwerts gesteuert werden soll. Eine wiederkehrende Forderung ist die Wiedereinführung des Kontingentsystems.

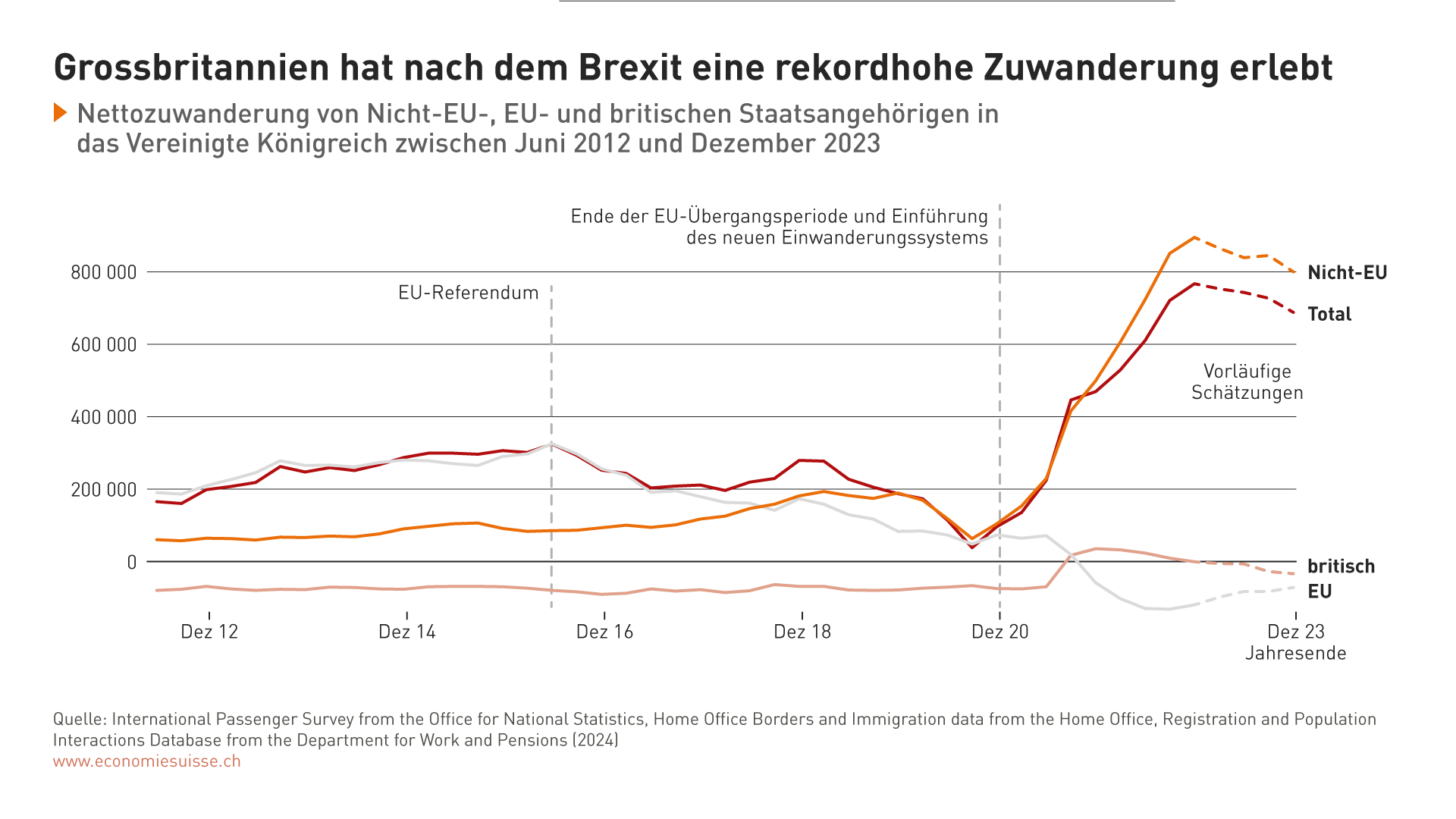

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass das Kontingentsystem in der Schweiz zu einer hohen Zuwanderung von mehrheitlich tiefqualifizierten Arbeitskräften führte. So wanderten in den Rekordjahren von 1961 bis 1964 jeweils rund 200'000 Menschen pro Jahr in die Schweiz ein. Ein Systemwechsel führt also nicht automatisch zu weniger Zuwanderung, wie auch das Brexit-Beispiel zeigt. Entgegen dem Versprechen, die Migration zu reduzieren, hat Grossbritannien seit dem Brexit eine Rekordzuwanderung erlebt. Die Nettozuwanderung liegt weit über dem Niveau vor dem Referendum, wobei insbesondere Migranten aus Ländern ausserhalb der EU, wie Indien, Nigeria und China, nach Grossbritannien kommen.

Unabhängig vom konkreten Einwanderungs-Regime lässt sich nicht wegdiskutieren: Es sind letztlich die wirtschaftliche Lage und die Arbeitsmarktsituation, welche den Bedarf an ausländischen Arbeitskräften bestimmen. Was aber schon jetzt klar ist: Mit einem Kontingentsystem wird ein riesiges Bürokratiemonster beim Bund und den Kantonen geschaffen und die Rekrutierung von Personal durch die Unternehmen massiv verteuert. Diese werden wohl keine andere Wahl haben, als die Kosten auf ihre Kunden abzuwälzen.

Es bleibt unklar, wer künftig auf ausländische Arbeitskräfte verzichten soll

Die Kündigungsinitiative gibt nicht vor, welche Branchen künftig auf ausländische Arbeitskräfte verzichten und wie die negativen Folgen davon aufgefangen werden sollen. Auf Arbeitgeberseite drohen schwere Verteilkämpfe. Insbesondere KMU, Start-ups sowie die Gastronomie- und Hotelleriebranche drohen bei der Verteilung der dringend benötigten Arbeitskräfte auf der Strecke zu bleiben. Fällt die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen im Rahmen der Personenfreizügigkeit weg, drohen weniger Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Pflegepersonal, Hebammen und Architekten von der EU in die Schweiz zu kommen. Gleichzeitig wird die irreguläre Migration durch die Initiative nicht aufgehalten und folglich auch nicht zurückgehen.

Eine starre Bevölkerungsobergrenze schadet der Schweiz massiv

Demografische Entwicklung: Die Pensionierungswelle der Babyboomer reisst grosse Lücken auf

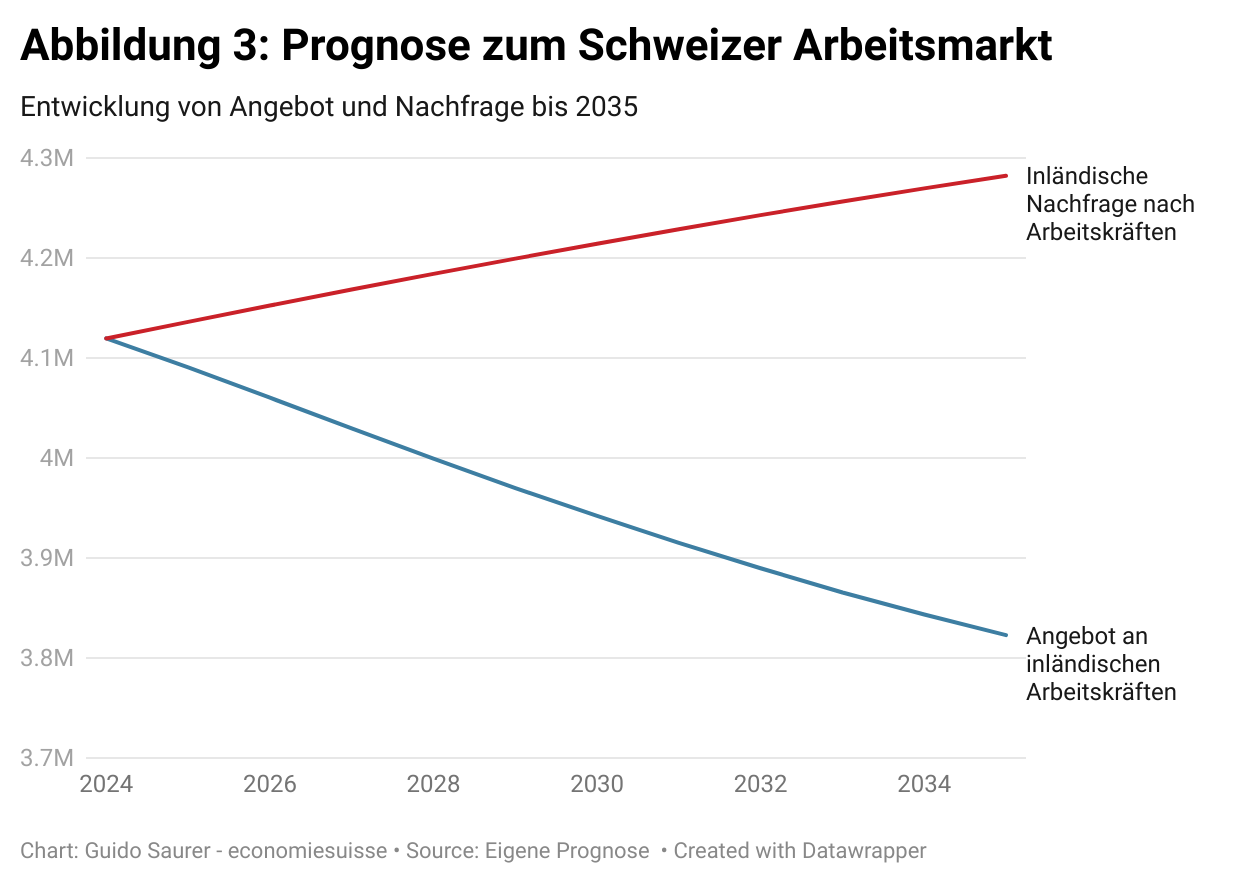

Der demografische Wandel macht sich auch in der Schweiz immer stärker bemerkbar. Schon heute gehen mehr Arbeitskräfte in Pension, als Junge ins Berufsleben eintreten. Diese Entwicklung hält an: In den nächsten Jahren scheiden geburtenstarke Jahrgänge allmählich aus dem Arbeitsmarkt aus, und aufgrund der tieferen Geburtenrate werden zu wenige junge Menschen nachrücken. Der Arbeitskräftemangel wird sich also weiter zuspitzen. Nur dank der Nettozuwanderung wird die Erwerbsbevölkerung zumindest nicht schrumpfen. Das Wachstum der Erwerbsbevölkerung wird jedoch geringer ausfallen als dasjenige der nichterwerbsfähigen Bevölkerung.

Der Arbeitsgeberverband und economiesuisse schätzen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung und zur Aufrechterhaltung unseres Wohlstandswachstums in zehn Jahren rund 460'000 Erwerbspersonen fehlen werden. Um diese klaffende Lücke zu schliessen und Wohlstandseinbussen zu verhindern, müssen Schweizer Unternehmen weiterhin rasch und unkompliziert Angestellte aus dem EU-Raum rekrutieren können, wenn sie im Inland nicht fündig werden. Die Personenfreizügigkeit mit der EU ist Teil der Lösung: Sie hilft, die negativen Folgen der demografischen Entwicklung abzufedern.

Länger warten, mehr bezahlen, weniger Angebote

Das starre Festhalten an einer fixen Bevölkerungsobergrenze von zehn Millionen Menschen ist aus wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht gravierend. Falls aufgrund des überschrittenen Grenzwerts innert kürzester Zeit plötzlich keine oder fast keine Zuwanderung mehr möglich sein sollte, wird dies spürbare negative Konsequenzen für alle Menschen in der Schweiz haben.

Einer der Hauptgründe, weshalb in- und ausländische Unternehmen in der Schweiz investieren und hier tätig sind, ist die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften. Wenn sich diese in der Schweiz nicht mehr finden lassen, werden diese Unternehmen ins Ausland abwandern und ihre Aktivitäten in andere Länder verlagern. Dadurch verliert die Schweiz hochwertige Arbeitsstellen, Innovationen finden anderswo statt und die Steuereinnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden werden sinken.

Damit wird der finanzpolitische Spielraum der Schweiz für die Finanzierung von Sozialversicherungen, Bildung, Forschung und Sicherheit eingeschränkt. Es bleibt also weniger Geld für Staatsausgaben in wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens übrig, was mit höheren Steuern oder Leistungskürzungen kompensiert werden müsste. Ausserdem verringern sich die Möglichkeiten für die nachkommende Generation, beispielsweise weil weniger attraktive Lehrstellen und hochwertige Jobs angeboten werden. Und schliesslich droht die Schweiz durch eine sinkende Innovationsleistung auch im Technologiebereich ins Hintertreffen zu geraten, was unsere zukünftigen Entwicklungschancen schmälert.

Bleiben die Fachkräfte aus dem EU-Raum künftig fern, werden unsere Altersvorsorgesysteme noch schneller und stärker in Schieflage geraten. Denn fallen die Beiträge der Erwerbstätigen aus der EU weg, müsste die Schweizer Bevölkerung diese Lücke entweder durch höhere Steuern oder Abgaben kompensieren.

Das Gesundheitssystem wird aufgrund fehlender Ärzte und Pflegefachkräfte aus dem EU-Raum sehr rasch an seine Belastungsgrenzen stossen. Massiv längere Wartezeiten für Arzttermine und Operationen wie in Grossbritannien wären die Folge. Zudem müssen wir uns ernsthaft fragen, wie wir ein menschenwürdiges Altern ermöglichen wollen, wenn in Alters- und Pflegeheime das Personal immer knapper wird. Die Corona-Krise hat auf eindrückliche Art und Weise gezeigt, wie wichtig EU-Erwerbstätige für das Funktionieren des Gesundheitssystems in der Schweiz sind.

Der öffentliche Verkehr müsste bei zunehmendem Personalmangel ausgedünnt werden, Verspätungen und Zugsausfälle würden dadurch zunehmen. Handwerker für Reparaturen und Betreuungspersonen in Kitas wären kaum mehr zu finden – die Preise für solche Dienstleistungen werden in die Höhe schnellen und die Wartezeiten massiv zunehmen.

Viele Restaurants, Hotels und Geschäfte müssten ihre Öffnungszeiten verkürzen, den Betrieb saisonal einstellen oder komplett schliessen, wenn sie kein Personal mehr finden. Das würde insbesondere die Tourismusregionen in den Berg- und Wintersportgebieten schwer belasten. Auch die Landwirtschaft hätte Mühe, genügend Arbeitskräfte zu finden, was die Lebensmittelproduktion im Inland beeinträchtigen würde. Zudem würde der Infrastruktur- und Wohnungsbau erschwert, was die Wohnungsknappheit in den urbanen Zentren weiter verschärft.

Kurzum: Die Schweizer Bevölkerung bezahlt nebst dem Verlust der Bilateralen auch für den Verzicht auf Arbeitskräftezuwanderung einen hohen Preis. Die Kündigungsinitiative ist unverantwortlich, weil sie die demografische Entwicklung und den Nutzen der Arbeitskräftezuwanderung total ausblendet und den Wohlstand unserer Nachkommen auf diese Weise fahrlässig aufs Spiel setzt. Durch die Verknappung des Arbeitskräfteangebots werden die Preise für alle steigen, die Wartezeiten zunehmen und gewisse Dienstleistungen gar nicht mehr angeboten.

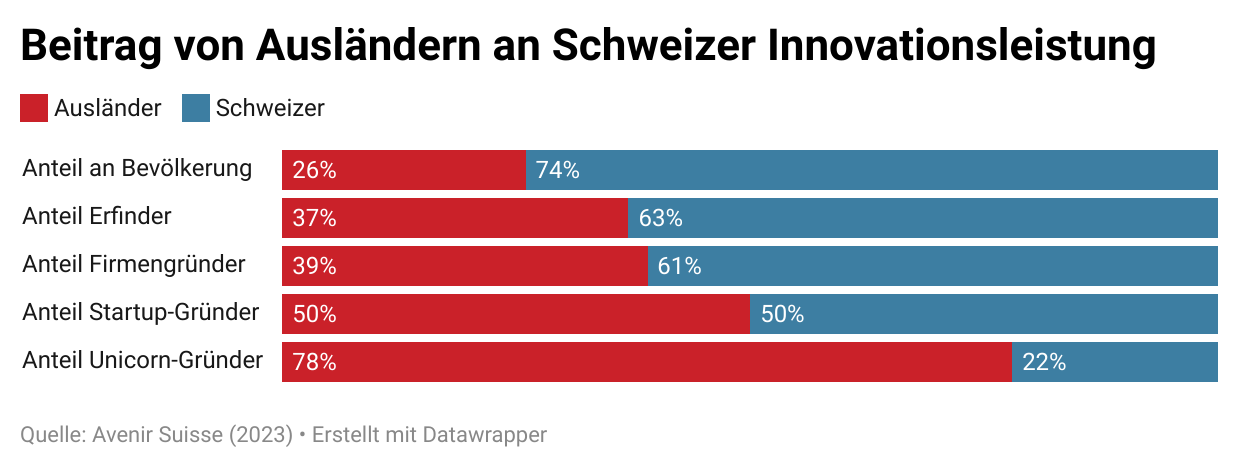

Ausländerinnen und Ausländer tragen überdurchschnittlich viel zur Innovationsentwicklung in der Schweiz bei

Eine neue Publikation von Avenir Suisse (2023) zeigt deutlich: In Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil (26%) leisten Ausländerinnen und Ausländer einen überdurchschnittlich hohen Beitrag an die Schweizer Innovationsleistung. 37 Prozent aller Beschäftigten in den zehn wertschöpfungsstärksten Branchen der Schweiz verfügen über einen ausländischen Pass – in der Pharmabranche sind es sogar 56 Prozent. Bei einer drastischen Reduktion der Nettozuwanderung dürfte der Innovationsstandort Schweiz somit erheblich geschwächt werden.

Schrumpfende Nationen wie Japan stehen vor grossen Herausforderungen

Japan ist ein gutes Beispiel dafür, was geschieht, wenn man kaum Zuwanderung will. Japans Bevölkerung schrumpft seit Jahren, was zur Entvölkerung ganzer Regionen führt. Zahlreiche Häuser stehen leer, und viele Verkehrsverbindungen werden stillgelegt, da sie unrentabel geworden sind. Da das Land auf Innovation und junge Arbeitskräfte angewiesen ist, stellt der demografische Wandel eine enorme Belastung für die Wirtschaft dar. Prognosen zufolge wird die Bevölkerung von heute 126 Millionen bis 2060 auf etwa 90 Millionen sinken, was den Alterungsprozess weiter beschleunigt und die gebärfähige Generation stark reduziert. Das Rentensystem leidet unter der sinkenden Zahl von Einzahlern, während ältere Menschen häufig schlecht bezahlte Jobs annehmen müssen. Japan verzeichnet im Vergleich zu anderen Industrienationen ein langsameres Wirtschaftswachstum, da immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Wir müssen unseren Wohlstand sichern und echte Probleme nachhaltig lösen

Wachstum ist kein Nullsummenspiel. Wenn wir wachsen, entstehen zusätzliche Arbeitsplätze, Einkommen, Lebensqualität, Freiheit und Chancen, von denen viele profitieren. Sollte die Bevölkerung in der Schweiz hingegen nicht mehr wachsen, wird es Verlierer geben. Beispielsweise würden gerade die Erwerbstätigen verlieren, da ihre Zahl abnimmt, sich das Verhältnis zu den Rentnern weiter verschlechtert und sie dadurch einen deutlich grösseren Teil ihres Einkommens für die AHV-Finanzierung, Steuern und ähnliche Abgaben aufbringen müssten.

Zugleich ist aber auch klar: Die Sorgen der Bevölkerung hinsichtlich der Zuwanderung müssen ernst genommen werden. Es braucht wirksame Massnahmen, um die echten Probleme der Zuwanderung zu lösen und gleichzeitig die Lebensqualität in einer bevölkerungsmässig wachsenden Schweiz weiter zu verbessern.